Als Partner der erneuerbaren Stromerzeugung ist Wasserstoff der zweite zentrale Baustein der EU-Transformation hin zur Klimaneutralität.

Moleküle werden eine entscheidende Rolle im Energiemix spielen, um unsere globalen Klimaziele zu erreichen. Hier hat sich die EU ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen insgesamt 20 Millionen Tonnen erneuerbarer Wasserstoff zum Einsatz kommen – die Hälfte davon produziert in der EU, die andere importiert. Beim Wasserstoffhochlauf muss jedoch in der gesamten EU noch an Tempo zugelegt werden. Ein erfolgreicher Hochlauf ist bedeutsam für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und für den Erhalt des Wirtschaftsstandortes. Europa wird so resilienter und bewahrt seine Technologieführerschaft.

Gerade der Ausbau der Infrastruktur wird entscheidend sein und muss Hand in Hand mit der Wasserstoffproduktion gehen. Um einen funktionierenden Wasserstoffbinnenmarkt zu erreichen, muss eine zügige EU-weite und nationale Umsetzung und Konkretisierung des Gas- und Wasserstoffpakets erfolgen. Dazu gehört unter anderem die Etablierung eines einfachen, zentralen und EU-weit einheitlichen Nachweis- und Handelssystems für Wasserstoff. Darüber hinaus gibt es große Kooperationsmöglichkeiten in der Nordsee, um das Potenzial von Windenergie für die Wasserstofferzeugung zu nutzen.

Große Mengen Wasserstoff erfordern Pragmatismus bei der Umsetzung

Zur Beschleunigung des Wasserstoffhochlaufs ist es essenziell, dass möglichst schnell große Mengen Wasserstoff auf den Markt kommen. Ein großes Hindernis dafür ist jedoch die EU-Definition, ab wann Wasserstoff als erneuerbarer Wasserstoff gilt. Zwar enthält sie für die sehr strikten Kriterien eine Übergangsphase. Mit Blick auf weiterhin lange Projektrealisierungen sowohl für Elektrolyseure als auch für Erneuerbare Energien-Anlagen ist diese aber viel zu kurz und muss pragmatischer ausgestaltet werden. Darüber hinaus muss insbesondere die Wasserstoffnachfrage hochgefahren werden.

Instrumente zur Förderung des Markthochlaufs, wie die Europäische Wasserstoffbank oder die „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) müssen nicht nur fortgeführt, sondern auch hinsichtlich ihrer Effizienz überprüft und verbessert werden. Dazu gehören eine Entbürokratisierung der Bewerbungsprozesse und eine beschleunigte Entscheidungsfindung durch die EU-Kommission.

EU-Importstrategie zur Teilnahme am globalen Wasserstoffhandel

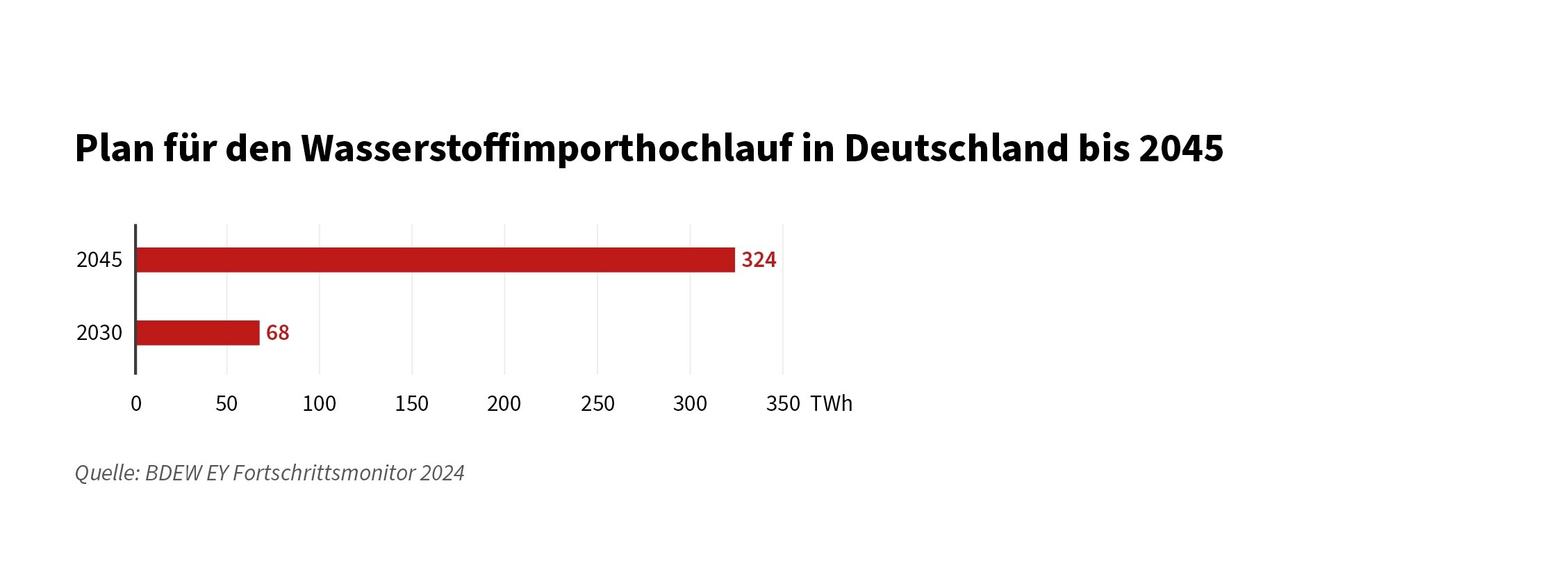

Neben der heimischen Wasserstofferzeugung muss die EU aber auch Potenziale außerhalb Europas stärker erschließen. Hierfür gilt es, die internationale Anschlussfähigkeit der europäischen Regeln sicherzustellen, damit Europa am globalen Wasserstoff-Handel partizipieren kann. Dafür benötigt die EU eine gesamtheitliche H2-Importstrategie, die zuverlässige Partnerschaften mit Drittstaaten vorsieht.

Technologieoffenheit in der Hochlaufphase

Wichtig ist, gerade in der Hochlaufphase flexibel und technologieoffen vorzugehen. Dazu gehört, neben erneuerbarem Wasserstoff auch CO2-armen Wasserstoff sowie Derivate zu berücksichtigen, um schnell größere Mengen zu bezahlbaren Preisen verfügbar machen zu können. Die Importinfrastruktur muss von Beginn an diversifiziert werden, um Versorgungssicherheit zu erreichen.

Das Potenzial von Biomethan nutzen

Neben erneuerbarem Strom aus Solar- und Windkraft und dem zunehmenden Wasserstoffhochlauf bleiben die nachhaltige Biogas- und Biomethanproduktion wichtige Quellen heimischer, steuerbarer und nachhaltiger Energie. Daher müssen auch die nachhaltigen Biomassepotenziale voll ausgeschöpft werden, um das EU-Ziel von 35 Milliarden Kubikmeter jährlicher Biomethanproduktion bis 2030 zu erreichen.

Mehr Informationen zum Wasserstoffhochlauf in der EU finden Sie hier.

Mehr Informationen zu Wasserstoff finden Sie hier.