Manche Schritte der Energiewende wirken riesig. Ob Windparks an der Nordsee, Biogastanks in Brandenburg oder Solarfelder im Süden - überall in Deutschland wachsen Türme in den Himmel, landen Kuppeln auf Feldern, strecken sich Photovoltaikanlagen über Landschaften. Doch unbemerkt davon vollziehen sich andere Schritte im Kleinen. Noch kleiner als die beiden Motoren, die Benjamin Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie auch hätte in den Arm nehmen können.

Fast sechs Jahre ist es her, als der Assistenz-Professor und Leiter der Forschungsgruppe „Daten-getriebene Analyse komplexer Systeme“ im Labor des Energieforschungszentrums Niedersachsen in Goslar begann, Generatoren und Elektromotoren zusammenzuschalten. Jede Maschine nicht viel größer als ein Reisekoffer, zwei froschgrüne Blöcke, mit denen Schäfer, seine Forscherkollegen sowie Professoren der Elektrotechnik Strom durch Leitungen schickten. Viel mehr als üblich. „Normalerweise würde das System automatisch aussteigen“, sagt Schäfer „Wir wollten es aber triezen, bis es kippt.“

Stromausfall trotz neuer Leitungen

Die Versuchsreihe brachte alle zum Schwitzen. Die Techniker, weil sie sich um ihre teure Ausrüstung sorgten. Schäfer, weil er wissen wollte, ob sich die Erkenntnis des deutschen Mathematikers Dietrich Braess auf das deutsche Stromnetz übertragen lässt. Die Entdeckung des Mathematikers stammt aus dem Jahr 1968. Aus Zeiten, in denen viele deutsche Städte wegen des stetig wachsenden Autoverkehrs vor Problemen standen – und die Autofahrer im Stau. Die Antwort so mancher Verkehrsexperten, damals wie heute: Um Autos schneller durch die Stadt zu schleusen, muss man mehr Straßen bauen. Das Problem dabei: Die Experten irr(t)en. Trotz neugebauter Trassen, so das Ergebnis von Braess, brauchten Autos unter Umständen länger bis zu ihrem Ziel.

Gut 50 Jahre später stellt sich Benjamin Schäfer eine ähnliche Frage: „Es ist ein Paradox“, sagt er. „Ich habe ein funktionierendes Netzwerk, füge etwas hinzu und trotzdem wird seine Leistung schlechter - entgegen aller Intuition.“ Einerseits bietet der Bau zusätzlicher Stromleitungen neue Optionen für den Betrieb, da sie das Stromnetz stabilisieren. Andererseits können sie zum genauen Gegenteil führen und das Netz instabiler werden lassen. Schäfers Forschung hatte das Ziel herauszufinden, wann und wie diese schlechten Optionen auftreten.

Einspeisung regenerativer Energien macht das Netz dynamischer

Könnte dies auch im weitverzweigten deutschen Stromnetz passieren? Auch hier werden neue Leitungen gebaut, um erneuerbare Energien einzubinden. Wo früher eine überschaubare Anzahl an Kraftwerken Energie erzeugte, ist die Zahl an Erzeugern heutzutage deutlich größer, die Energieproduktion wesentlich dynamischer.

Schäfer simulierte mit seinen Motoren das deutsche Stromnetz, indem er elektrische Kreisflüsse untersuchte. Mal verstärkten er und sein Team den Widerstand in den Leitungen, dann verringerten sie ihn. Normalerweise verbessert ein geringerer Widerstand den Stromfluss, weil die Leitung mehr Strom transportieren kann. Das Problem ist nur: Wenn die am meisten belastete Leitung plötzlich noch mehr Strom führen muss, kann sie überlastet werden. Eine Schwachstelle, an der das Braess-Paradoxon auftreten kann. Und das Netz wird instabil.

Das deutsche Stromnetz verfügt über genug Speicherreserven, um Schwankungen und plötzliche Leitungsausfälle zu kompensieren. Sorge vor einem totalen Blackout muss also niemand haben. Schäfers Erkenntnisse lassen sich in Computersimulationen umsetzen, die ohne viel Rechenzeit verschiedene Szenarien testen. So sind Vorhersagen möglich, welche neuen Leitungen und Stromtrassen sinnvoll sind – und welche das Braess-Paradoxon verursachen könnten.

Schäfers experimentelle Demonstration im Kleinen mögen so das große deutsche Stromnetz sichern. Einen weiteren Schritt für die Energiewende könnten jedoch fast unsichtbare Ketten bringen.

Moleküle, die zu Ketten werden

In den klinisch reinen Laboren des Helmholtz Instituts für Polymere in Energieanwendungen, kurz HIPOLE, in Jena, stehen Nachwuchsforscher gebeugt wie Alchimisten über ihren Mikroskopen. Unter Anleitung von Professor Yan Lu und Computerhilfe sollen sie Ketten knüpfen. Doch statt Perlen reihen die Wissenschaftler viel kleinere Elemente zusammen, genauer: einzelne Moleküle, die sich dank Wärme, Chemie und Kettenreaktionen in die Arme nehmen. Wissenschaftlicher formuliert: Sie arbeiten an der Polymerisation von Monomeren.

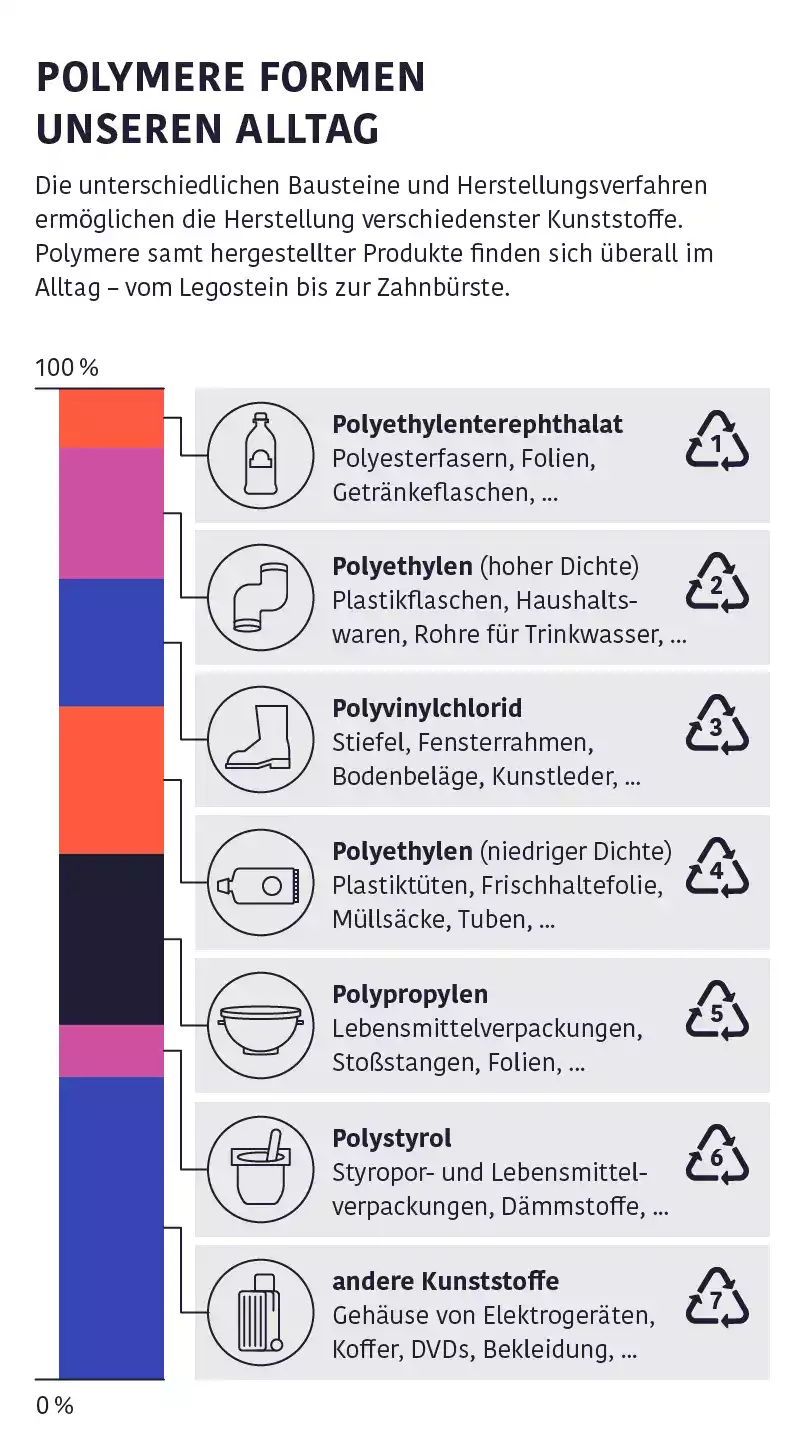

Mit dieser Arbeit forscht das HIPOLE an neuen Kunststoffen. Ob Tüten, Teflonpfannen oder Getränkeflaschen - all deren Grundbausteine bestehen aus genannten Polymeren. Kunststoffmaterialien, die längst schon aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Dank der Arbeit am HIPOLE bringen sie nun auch die Energiewende voran. Wie das?

„Wir haben vor allem die Bereiche Effizienz und Nachhaltigkeit im Blick“, sagt Professor Lu. Die studierte Polymerchemikerin arbeitet seit der Eröffnung im Juni 2024 als stellvertretende Direktorin am Institut und forscht an neuen Kunststoffen für Solartechnik oder Batterien. „Polymere stehen den üblichen Materialien nicht nur in der Erzeugung, sondern auch in der Umwandlung und Energiespeicherung in nichts nach“, sagt Lu. Im Gegenteil. Sie sind sogar wesentlich flexibler.

Solarzellen als Aufkleber

Lu und ihr Team entwickeln Kunststoffe, die selbsttätig Schäden in ihrer eigenen Struktur beheben oder als dünne Schicht Energie speichern können. Andere Polymerketten lassen sogenannte „Redox-Flow-Batterien“ entstehen - sie sind besonders effizient und langlebig, können ohne Leistungsverlust bis zu 20.000-mal wieder aufgeladen werden. Und dank der Arbeit des HIPOLE sollen bald gedruckte Solarzellen als Aufkleber das Licht der Welt einfangen.

Wären sie hier in Jena erfolgreich – die Auswirkungen könnten erheblich sein: Denn für die Herstellung von Polymeren werden keine kritischen Materialien benötigt. Anders als bei Lithium oder Kobalt beispielsweise, dessen Förderung mitunter unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgt und darüber hinaus zu Abhängigkeiten von einzelnen Lieferstaaten führen kann. Polymere sind unabhängig von der geopolitischen Lage verfügbar – und einfach und flexibel zu verarbeiten.

Nur ein letzter Schritt fehle noch, sagt Lu, zu einer hundertprozentigen Nachhaltigkeit der Herstellung von Polymeren, denn noch sei diese abhängig von fossilen Brennstoffen. „Mit besserem Recycling und dem Verzicht auf CO2 werden wir perspektivisch Kunststoffe klimaneutral herstellen können“, sagt sie. Und so die Energiewende weiter vorantreiben.

Verlorene Wärme verwandelt sich in Energie

In Jülich und Frankfurt an der Oder sorgt statt Sonne Wärme für Bewegung.

Jeder Post in den sozialen Medien, jeder Anruf mit dem Handy, selbst das Lesen dieses Artikels auf Tablet, Laptop oder Computer benötigt: Energie. Und wer die IT-Systeme großer Rechenzentren hinzunimmt, sei es für den Streaming Film am Abend oder den Handel mit Kryptowährung, merkt schnell, wie enorm der Hunger nach Strom auch in der digitalen Welt sein muss. „Allein die Emission durch Cloud Computing“, sagt Professor Giovanni Capellini, „verursacht drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes – mehr als die zivile Luftfahrt.“ Doch geht es nach Capellini und den Wissenschaftlern am Forschungszentrum Jülich und des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik IHP, könnten die Prozessoren ihren Hunger in naher Zukunft selbst stillen.

Noch immer geben die Geräte der Mikroelektronik einen Großteil der verbrauchten Energie in ihre Umwelt ab – als Wärme. Ein weltweiter Verbrauch in der Größenordnung von Ländern wie Österreich oder Rumänien. Capellini möchte diese verlorene Wärme wieder einfangen. Um sie in Energie umzuwandeln, die wiederum die Prozessoren antreibt. Zumindest im Labor lässt sich bereits jetzt Beachtliches feststellen.

Die Wissenschaftler entwickelten eine Legierung aus den Elementen Germanium und Zinn. Auf den Siliziumchips der Computer kann dieses sogenannte „thermoelektrische Material“ tatsächlich die ansonsten verlorene Wärme in Elektrizität umwandeln. Und sei ein guter Kandidat, sagt Capellini, um in die aktuellen Herstellungsprozesse der industriellen Chipfertigung integriert werden zu können.

Dieses „Energy Harvesting“, also die Ernte von Energie auf dem Computerchip, kann nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch den Bedarf an Kühlung der Geräte durch Ventilatoren wesentlich reduzieren – ein riesiger Schritt für die gesamte IT-Branche auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.

„Das gesamte Gerät könnte mit dieser Legierung wesentlich effizienter arbeiten“, sagt Capellini, „es benötigt nur noch einen Startimpuls für seine Batterie.“ Und dieser könnte auch rein mechanisch erfolgen, wie bei der kurzen Bewegung einer Armbanduhr mit automatischem Werk.

Für den nächsten Schritt stehen Capellini und seine Forscherkollegen bereit. „Wir bringen unsere Idee nun in die reale Welt“, sagt er. Am 1. Oktober starte die nächste Phase ihrer Arbeit. Dann beginne der Test an einem Prototyp, der die Legierung auf einem Prozessor trägt und so selbsttätig Strom erzeugen solle. „Es gibt absolut noch die Möglichkeit, dass wir scheitern“, sagt Capellini, „aber wir haben eine wirklich gute Chance auf dieser Welle erfolgreich zu reiten.“

In kleinen Schritten zwar.

Doch mit großem Erfolg für die Energiewende.

Mehr zu neuen Ideen

"Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht gemeinsame Ziele" – Volker Lazzaro über politische Notwendigkeiten, Kooperationen und Überraschungen beim Ausbau der Elektromobilität. Zum Interview

Kommunizierende Röhren – Eine Jahrzehnte alte Infrastruktur als Dreh- und Angelpunkt der Energiewende? Die europäischen Gasnetze können mehr, als man denkt. Zum Feature

„Mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle“ – Big Data und Künstliche Intelligenz: Turbolader für die Energiebranche? Im Gespräch mit Philipp Richard von der dena. Mehr erfahren

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Fokus“