Schnittstellen gibt es in fast jedem Bereich des Lebens. Sie sorgen als verbindende Elemente für die sogenannte Interoperabilität - also dafür, dass unterschiedliche Technologien nahtlos miteinander zusammenarbeiten können. Es gibt aber auch Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Die Vielfalt von Schnittstellen ist beträchtlich: So gibt es beispielsweise mechanische, elektrische und optische, aber auch unsichtbare. Manche Schnittstellen sind ganz einfach aufgebaut, manche äußerst komplex. Und nicht immer machen sie das Leben leichter. Wir zeigen sechs Beispiele aus dem Alltag.

Das Reich der Zeichen: Telegrafie

Optische Telegrafie gehört zu den frühesten Kommunikationsformen der Menschheit über weite Strecken. Die allererste optische Telegrafie gab es in Form von Rauchzeichen und Leuchtfeuern, Ende des 18. Jahrhunderts hielt die Mechanik Einzug – in Form des optischen Telegrafen, den der französische Ingenieur Claude Chappe entwickelte. Seine Erfindung basiert auf einer Reihe von Türmen, die im Abstand von zehn bis zwölf Kilometern errichtet wurden, oft auf Anhöhen. Auf jedem Turm befand sich ein mechanisches Gerät, der Winkelmast oder „Semaphor“. Er hatte bewegliche Arme oder Flügel, die per Seilzug in verschiedene Positionen gestellt werden konnten, um Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen darzustellen.

Für jeden Buchstaben gab es eine spezielle Position – so wie es beim Morsealphabet für jeden Buchstaben eine Tonfolge gibt. Die Kommunikation funktionierte so: Ein Operator änderte im Minutentakt die Position der Winkelmast-Arme, um eine bestimmte Botschaft zu senden. Der Operator am nächstgelegenen Telegrafenmasten konnte nun die empfangene Botschaft entweder weiter zum nächsten Masten leiten – oder eine Antwort senden. Da für die Übertragung eines Zeichens ein bis zwei Minuten benötigt wurden, war dies eine sehr langsame Form der Kommunikation.

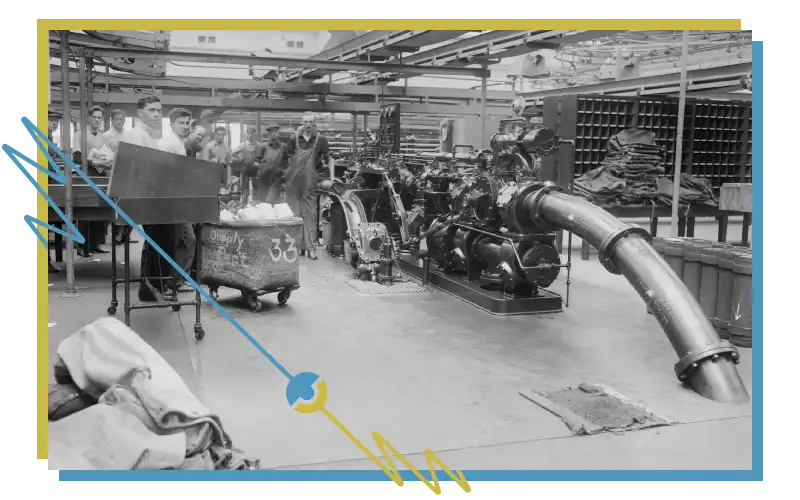

Pneumatische Post

Das erste Rohrpostsystem wurden 1853 von Josiah Latimer Clark in London errichtet – und verband auf einer Strecke von 200 Metern die Londoner Börse mit dem zentralen Telegrafenamt. Neben solchen „eingleisigen“ Rohrpostverbindungen wurden später auch komplexe Rohrpostsysteme entwickelt, bei denen Rohrpostsendungen ganz unterschiedliche Wege und Abzweigungen nehmen konnten. Zentrale Schnittstellen dabei sind Rohrpostweichen.

Durch elektrische oder pneumatische Einrichtungen kann die Laufrichtung der Rohrpostkapsel geändert oder umgekehrt werden. Außerdem lassen sich Rohrpostkapseln in Weichenanlagen von einem Rohrsystem zum anderen verschieben. Rohrpostsysteme sind bis heute im Einsatz, vor allem bei Banken (zum sicheren Transport von Bargeld) oder in Krankenhäusern: Das Rohrpostsystem im Uniklinikum Rostock beispielsweise transportiert bis zu 1.200 Sendungen am Tag. Die Fracht: vor allem Blut- und Gewebeproben, die zügig zwischen Labor und Station hin- und hergeschickt werden müssen.

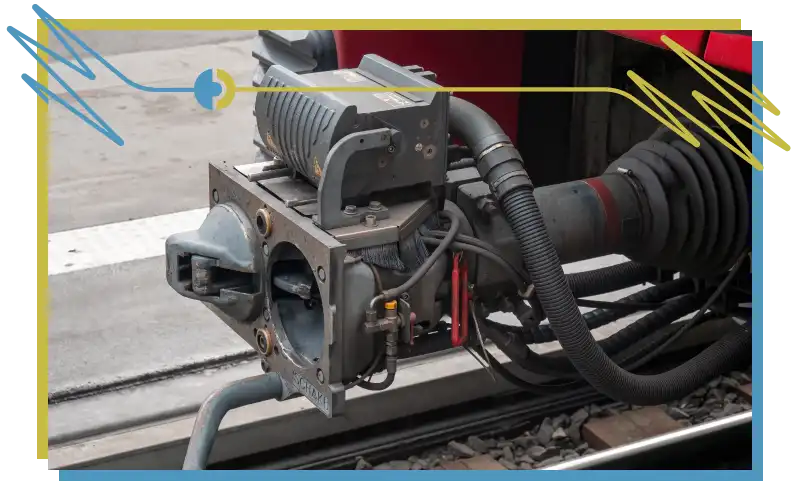

Fest verbunden: Die Scharfenberg-Kupplung

Zugteilung in Hamm – das gibt es nicht nur bei ICEs, die Technologie dahinter ist wesentlich älter: Sie basiert auf der bereits 1903 von Karl Scharfenberg entwickelten Kupplung. Die Scharfenberg-Kupplung besteht aus zwei Hauptteilen, die an den Enden der zu ver- oder entkuppelnden Fahrzeuge angebracht sind, den sogenannten Kupplungsköpfen. Diese haben eine hohle, trichterförmige Struktur mit einer zentralen Öffnung. Sollen zwei Fahrzeuge zusammengekuppelt werden, werden die beiden Kupplungsköpfe so positioniert, dass sich ihre zentralen Öffnungen gegenüberstehen. Dann wird eines der Fahrzeuge langsam vorwärts bewegt, so dass der Kupplungskopf des anderen Fahrzeugs in die Öffnung des ersten Kupplungskopfes einfährt.

Sobald sich die beiden Kupplungsköpfe treffen, werden sie automatisch verriegelt. Dies geschieht durch ein mechanisches System im Inneren der Kupplung, das sicherstellt, dass die beiden Fahrzeuge fest miteinander verbunden sind. Durch manuelle oder pneumatische Betätigung eines Hebels können sich die Kupplungsköpfe wieder voneinander lösen.

Hast du Töne? Der Akustik-Koppler

Akustikkoppler wurden in der Frühzeit der Computernetzwerke (etwa ab 1975) eingesetzt, um eine Verbindung zwischen zwei Computern über eine Telefonleitung herzustellen. Es handelte sich um einen echten Hack, nämlich die kreative Umnutzung bereits bekannter Technologien. Akustikkoppler besitzen zwei Öffnungen, eine mit einem Mikrofon und eine mit einem Lautsprecher – der Telefonhörer wird aufgesteckt. Der am Computer angeschlossene Akustikkoppler wandelt nun die vom Computer ausgegebenen Daten in Töne um und überträgt sie über die Telefonleitung.

Der Akustikkoppler am anderen Ende der Leitung wandelt die Töne zurück in elektrische Signale, die der dortige Computer weiterverarbeiten kann. Aufgrund ihrer geringen Datendurchsätze und Anfälligkeit für Störungen und Rauschen auf der Telefonleitung waren Akustikkoppler recht unzuverlässig – und wurden daher mit dem Aufkommen schnellerer Modems und digitaler Übertragungstechnologien ins Museum verbannt.

Geliebt und gehasst: USB

Gefühlt kennt es jeder: Der USB-Stecker ist der wohl einzige Stecker, der nur zwei Seiten besitzt, aber trotzdem erst beim dritten oder vierten Anlauf in die Buchse passt. Ein weiteres Mysterium: USB-Ladegeräte oder Kabel verschwinden ähnlich oft wie Socken in der Waschmaschine. Nichtsdestotrotz gehört USB (Universal Serial Bus) zu den universellsten Technik-Standards der Neuzeit, denn es gibt USB-Verbindungen nicht nur in unterschiedlichen Stecker-Ausprägungen (A, B und C), sondern auch in verschiedenen Größendimensionen.

Außerdem lassen sich über die USB-Schnittstelle Daten und Strom gleichzeitig übertragen. Nicht zuletzt wird der USB-Standard laufend weiter entwickelt, ohne dass ältere Versionen ihre Funktionsfähigkeit verlieren – was sich vor allem positiv auf die Datenübertragungsraten und damit die Geschwindigkeit der Datenübertragung auswirkt. Da nimmt man auch den fummeligen Stecker in Kauf.

Unsichtbare Datenflüsse: Bluetooth

Der Bluetooth-Standard wurde in den 1990er Jahren entwickelt, um Geräte kabellos miteinander zu verbinden und Daten über kurze Entfernungen auszutauschen. Zentrales Element der Bluetooth-Schnittstelle ist die Kommunikation in beide Richtungen mit vorherigem „Pairing“: Zwei - oder auch mehr - Bluetooth-fähige Geräte müssen für eine gelungene Verbindung zunächst über einen Such-Modus ihre Bereitschaft zur Kommunikation signalisieren.

Während des „Pairings“ tauschen die Geräte Sicherheitsschlüssel aus, um eine ungestörte Verbindung zu garantieren. Danach beginnt der bidirektionale Datenaustausch. Typische Einsatzzwecke sind das kabellose Drucken von Dokumenten, die Steuerung von Apps und Hardware-Geräten, aber auch das Streaming von Musik. Die Reichweite von Bluetooth-Sendern und Empfängern beträgt typischerweise etwa zehn Meter.

Mehr Listen bei Zweitausend50

Megaprojekte in Asien: Klotzen statt Kleckern – In Asien wird die Energiewende mit erstaunlichem Tempo und kreativen Ideen vorangetrieben. Sechs Beispiele für Megaprojekte. Hier klicken

Visionäre Verkehrsmittel: „Alles einsteigen, bitte!“ – Zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Fünf Beispiele für Verkehrsmittel, die ihrer Zeit voraus waren. Mehr erfahren

Was der Markt hergibt – Dinge, die die Welt nicht braucht. Oder doch? Fünf Beispiele für ebenso abseitige wie erfolgreiche Geschäftsideen. Hier klicken

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Schnittstelle“