Ein Blick in die Zukunft: Es ist Winter in Deutschland – eine Vielzahl von Elektroautos lädt Strom an den heimischen Wallboxen, gleichzeitig laufen viele Millionen Wärmepumpen auf Hochtouren. Je weiter die Energiewende voranschreitet, desto realistischer wird dieses Szenario. Doch was bedeutet das für unser Stromnetz? Selbst wenn genug Strom aus Photovoltaikanlagen vorhanden ist, stellen sich neue Herausforderungen. Welche das konkret sind, zeigt eine Reise durch unsere Netze.

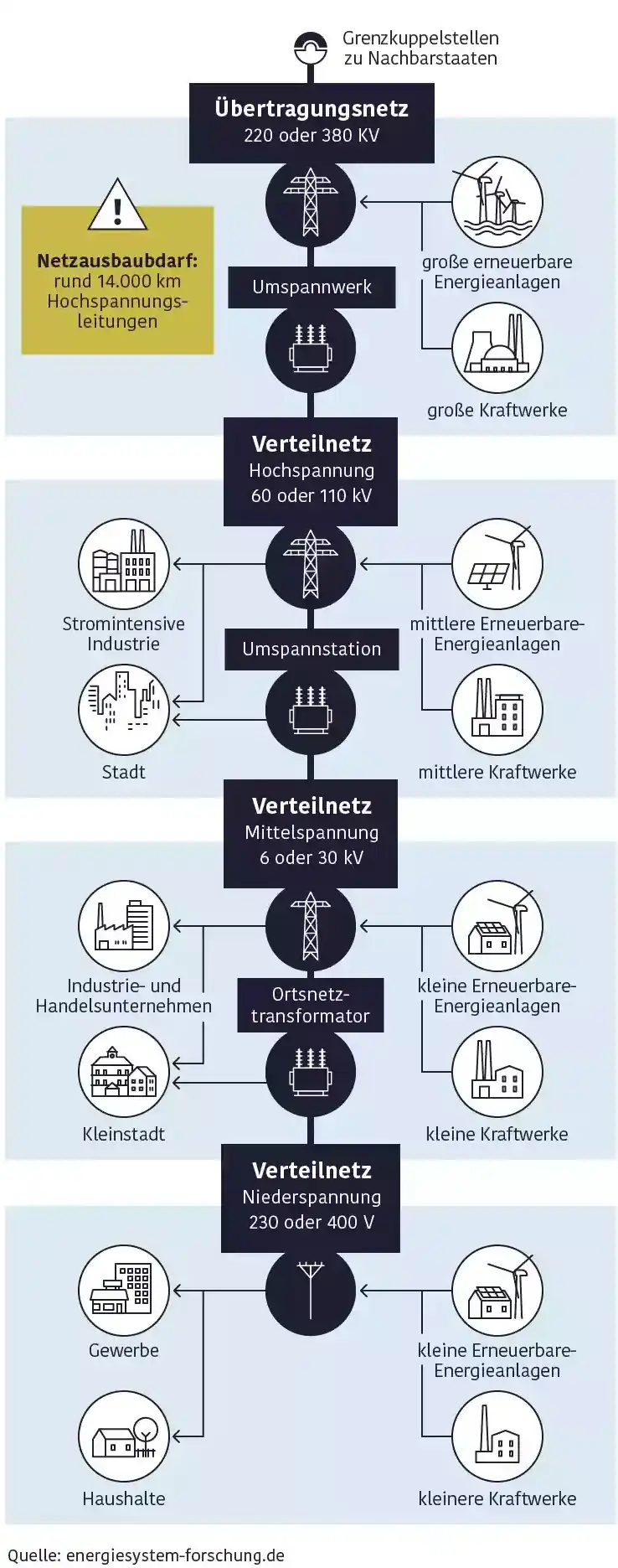

Das Stromnetz, wie wir es heute kennen, entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, als Deutschland sich zu einem modernen Industriestaat entwickelte. Seine ursprüngliche Aufgabe war einfach: Strom von zentralen Großkraftwerken zu den Verbrauchern zu transportieren. Doch dieses Netz hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Erstes Glied der Kette sind dabei hierzulande die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, 50Hertz Transmission, TenneT und TransnetBW. Diese vier Betreiber verwalten ein Netz von 35.000 Kilometern, das zusätzlich über europäische Grenzen hinweg verbunden ist und Strom mit elf Nachbarländern austauscht: Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen – und über Seekabel auch mit Schweden und Norwegen. Über das European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sind diese Netze zum Europäischen Verbundsystem zusammengeschlossen.

Auf höchster Spannungsebene balancieren die Übertragungsnetzbetreiber ständig Stromproduktion und Stromverbrauch aus. Dazu bringen sie mit sogenannter Regelenergie Missverhältnisse aus Einspeisung und Ausspeisung ins Gleichgewicht. Schon kleine Ungleichgewichte können große Risiken bergen, wie ein Vorfall am 8. Januar 2021 zeigte: Eine Störung in einem kroatischen Umspannwerk führte beinahe zu einem europaweiten Stromausfall. Der Grund: In Europas Südosten gab es kurzzeitig zu viel Strom, im Nordwesten hingegen zu wenig. Doch dank des schnellen Handelns der Netzbetreiber blieb Europa von größeren Blackouts verschont. In Deutschland sind Blackouts ein unbekanntes Phänomen. Im Jahr 2020 mussten Haushalte im Durchschnitt lediglich 10,73 Minuten ohne Strom auskommen.

Die Herausforderungen und der Ausbau des Netzes

Von den Kraftwerken transportieren Übertragungsnetzbetreiber große Strommengen zu den regionalen Verteilnetzen. Neben dem Betrieb und Erhalt sind sie auch für den Ausbau der Netze zuständig. Auf Bundesebene wie in Gemeindesälen belegen Kontroversen über neue Trassenkorridore und Stromautobahnen: Die Energiewende geht alle etwas an. Der Netzausbau soll dem Zweck dienen, Strom aus erneuerbaren Energien wie etwa Offshore-Windkraft auch an Orte zu verteilen, die weit entfernt vom Meer liegen. Gleichzeitig ist der Ausbau kostspielig und die Bauarbeiten belasten Bevölkerung und Natur vor Ort. Mit dem Szenariorahmen und dem Netzentwicklungsplan liefern die Übertragungsnetzbetreiber eine regelmäßig aktuelle Grundlage zur Ermittlung des Ausbaubedarfs.

So funktioniert das Stromnetz

Bis 2030 soll 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien stammen. Dass damit Windkraft- und Solaranlagen – dort installiert, wo am meisten Wind weht und Sonne scheint – an die Stelle der Großkraftwerke treten sollen, bedeutet auch für die regionalen Netze einen Paradigmenwechsel. Weit über 90 Prozent der neuen Anlagen speisen ihre Energien dezentral in die Mittel- und Niederspannungsnetze ein. Damit wird, sagt Dr.-Ing. Ulrich Groß vom Forum Netzbetrieb/Netztechnik im VDE (VDE FNN), die Rolle der Verteilnetze „für eine zuverlässige Stromversorgung immer wichtiger“.

Das moderne Stromnetz: ein intelligentes Netzwerk

Im Rahmen der Energiewende verwandelt sich das Stromnetz in ein intelligentes Netzwerk. Regionalversorger müssen eine Vielzahl neuer, steuerfreier Photovoltaikanlagen integrieren und gleichzeitig Überlastungen vermeiden. Die frühzeitige Kommunikation zwischen Bauherren und Versorgern ist entscheidend, um Netzüberlastungen zu verhindern und das Netz bei Bedarf rechtzeitig zu verstärken.

Gerd Heilscher, Professor für dezentrale regenerative Energiesysteme an der Technischen Universität Ulm, sagt: „Energiewende heißt, dass wir von wenigen hundert auf knapp zwei Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen kommen, die in anderen Spannungsebenen sind. Die müssen dann Energieverbrauch und Einspeisung genauso im Gleichgewicht halten. Wir müssen Mechanismen finden, wie so etwas funktioniert.“ Absehbar ist, dass für den Betrieb solcher Anlagen sowie die Überwachung der Stromnetze deutlich mehr Mess-, Steuer- und Kommunikationstechnik nötig sein wird als bisher. Lösungsansatz aus Sicht vieler Experten: eine umfassende Digitalisierung.

Das Netz der Zukunft im Gleichgewicht zu halten und störungsfrei zu steuern, wird eine ungleich komplexere Aufgabe. Nicht zuletzt das Ziel der Sektorkopplung verlängert die Liste der künftigen Energieeinsatzfelder. Es geht also um weit mehr als um Lösungen für Winterabende, an denen Wärmepumpen laufen und gleichzeitig Elektroautos laden.

Mehr zum Energiemarkt

"Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht gemeinsame Ziele" – Volker Lazzaro über politische Notwendigkeiten, Kooperationen und Überraschungen beim Ausbau der Elektromobilität. Zum Interview

Kommunizierende Röhren – Eine Jahrzehnte alte Infrastruktur als Dreh- und Angelpunkt der Energiewende? Die europäischen Gasnetze können mehr, als man denkt. Zum Feature

„Mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle“ – Big Data und Künstliche Intelligenz: Turbolader für die Energiebranche? Im Gespräch mit Philipp Richard von der dena. Mehr erfahren

Zurück zur Magazin-Übersicht „Schnittstelle“