Immer in Bewegung

Der finale Wunschtraum jedes Ingenieurs ist wohl das Perpetuum Mobile: ein Gerät, das einmal in Gang gesetzt, ohne weitere Energiezufuhr bis ans Ende aller Tage weiterläuft - oder sogar noch Energie erzeugt. Dem Wunsch stehen jedoch die drei thermodynamischen Hauptsätze oder auch andere Widrigkeiten wie die Schwerkraft entgegen, denen sich bisher noch kein Perpetuum Mobile erfolgreich widersetzen konnte. Im Bild eine Rekonstruktion des „Schwerkraftrades“ nach Leonardo da Vinci.

Spannende Sache

Nikola Tesla (1856 – 1943) gehört zu den berühmtesten Erfindern der Welt. Kein Wunder bei mehr als 280 Patenten, die er im Laufe seines Lebens in 26 Ländern anmeldete. Eine besondere Affinität hatte er zur Hochspannungstechnik. Er gilt als Urvater des Zweiphasenwechselstroms, mit dem bis heute elektrische Energie übertragen wird Oben im Bild zu sehen ist eine Mehrfachbelichtung: Bei den Lichtentladungen befand sich Tesla nämlich nicht im Raum – er kannte offenbar seine Grenzen.

Strukturwandel par excellence

Hier bewegen sich keine Kohlekumpel mehr, sondern nur noch Elektronen: Im Jahr 2017 ging in China das größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt ans Netz – und zwar auf der Fläche eines ehemaligen Tagebaugebiets. Der mit Regenwasser vollgelaufene See ist bis zu zehn Meter tief, das Wasser sorgt dabei für eine natürliche Kühlung der Solarmodule. Das Kraftwerk hat eine Leistung von 40 Megawatt und zeigt, dass Strukturwandel von fossilen zu erneuerbaren Energien durchaus möglich ist, wenn man will.

Rohre, Rohre und Rohre

Die aktuell längste Erdgasrohrleitung liegt in China: die West-East-2-Gaspipeline mit einer Gesamtlänge von 8.819 Kilometern. Sie besteht aus einer Hauptleitung und acht Nebenleitungen und läuft vom autonomen Gebiet Xinjiang durch 14 Provinzen hindurch bis nach Hongkong und Shanghai. Die Bauzeit für das Rohrsystem, das 30 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich transportieren kann, betrug gut viereinhalb Jahre, die Kosten knapp 22 Milliarden Euro. Wenn das der BER wüsste!

Stauen und staunen

Unter dem Namen Atlantropa konzipierte der deutsche Architekt Hermann Sögel ab 1928 ein monumentales Staudammprojekt in der Straße von Gibraltar. Es verfolgte zwei Zwecke: Zum einen sollte durch die Absenkung des Meeresspiegel Neuland gewonnen werden, zum anderen sollte der Restzufluss zur Stromerzeugung per Wasserkraft genutzt werden. Der deutsche NS-Staat lehnte das Projekt ab. Es war ihm „zu pazifistisch“. Sörgel wurde in den 1940-er Jahren mit einem Publikationsverbot belegt.

Schwerkraft kreativ nutzen

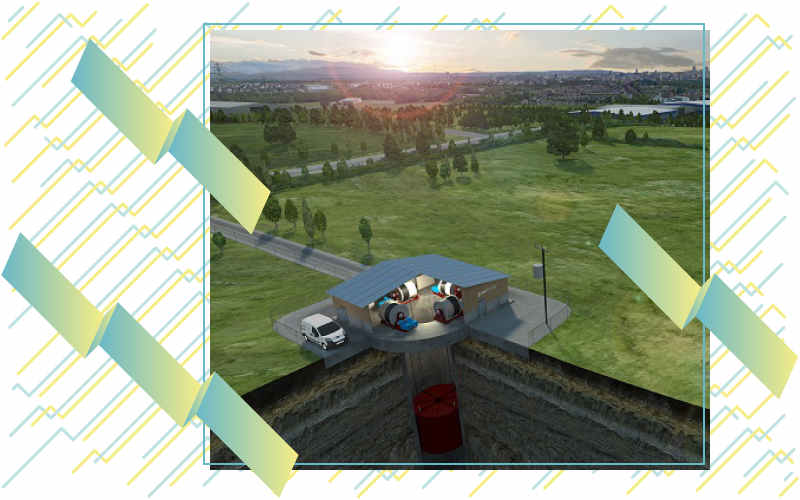

Böse Mine zum guten Spiel: Das schottische Cleantech-Unternehmen Gravitricity möchte alte Bergbauschächte zu günstigen Energiespeichern umwidmen. Das Prinzip entspricht einem auf links gedrehten Fahrstuhl: Wenn überschüssige Energie vorhanden ist, wird ein schweres Gewicht im Schacht per Elektromotor hochgekurbelt. Wird Energie gebraucht, lässt man das Gewicht wieder kontrolliert abwärtssausen, der Motor wird zum Generator und liefert Strom. Derzeit laufen erste Pilotprojekte.

Böse Mine zum guten Spiel: Das schottische Cleantech-Unternehmen Gravitricity möchte alte Bergbauschächte zu günstigen Energiespeichern umwidmen. Das Prinzip entspricht einem auf links gedrehten Fahrstuhl: Wenn überschüssige Energie vorhanden ist, wird ein schweres Gewicht im Schacht per Elektromotor hochgekurbelt. Wird Energie gebraucht, lässt man das Gewicht wieder kontrolliert abwärtssausen, der Motor wird zum Generator und liefert Strom. Derzeit laufen erste Pilotprojekte.

Es werde Licht!

Bisher nur eine Designstudie, die Realität ist mal wieder deutlich komplexer: Der Hydra-Wolkenkratzer soll Blitze anziehen und Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Das gewundene Exoskelett des Turms besteht aus Graphen, einem Kohlenstoff-Supermaterial, das 200-mal stabiler ist als Stahl und zugleich gute Wärme- und Elektrizitätsleiteigenschaften hat. Die Idee wurde 2011 von einem Team aus Wissenschaftlern und Designer beim renommierten eVolo-Architekturwettbewerb eingereicht und erhielt immerhin eine „Honorable Mention“.

Bisher nur eine Designstudie, die Realität ist mal wieder deutlich komplexer: Der Hydra-Wolkenkratzer soll Blitze anziehen und Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Das gewundene Exoskelett des Turms besteht aus Graphen, einem Kohlenstoff-Supermaterial, das 200-mal stabiler ist als Stahl und zugleich gute Wärme- und Elektrizitätsleiteigenschaften hat. Die Idee wurde 2011 von einem Team aus Wissenschaftlern und Designer beim renommierten eVolo-Architekturwettbewerb eingereicht und erhielt immerhin eine „Honorable Mention“.

Solarenergie aus dem Weltall

Der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hatte die Grundidee bereits 1941 in der Kurzgeschichte „Reason“: Dort wurde Solarenergie auf einer Raumstation im Weltall erzeugt und per Mikrowelle zu anderen Planeten übertragen. An solchen Konzepten forschte die NASA später tatsächlich mehr als 30 Jahre lang kostenintensiv – Tantiemen hat sie Asimov jedoch nie gezahlt. Und auch wenn Japan, China und das US-Militär das Thema aktuell weiterverfolgen, konnten echte Erfolge bisher – außer in Modelldimensionen - nicht verzeichnet werden.

Der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hatte die Grundidee bereits 1941 in der Kurzgeschichte „Reason“: Dort wurde Solarenergie auf einer Raumstation im Weltall erzeugt und per Mikrowelle zu anderen Planeten übertragen. An solchen Konzepten forschte die NASA später tatsächlich mehr als 30 Jahre lang kostenintensiv – Tantiemen hat sie Asimov jedoch nie gezahlt. Und auch wenn Japan, China und das US-Militär das Thema aktuell weiterverfolgen, konnten echte Erfolge bisher – außer in Modelldimensionen - nicht verzeichnet werden.

Strom auf Pump

Das Fraunhofer-Institut befasst sich aktuell in seinem StEnSEA-Projekt (STored Energy in the sea) mit der Frage, ob sich am Meeresboden mit Hohlkugeln ein Pumpspeicherkraftwerk betreiben ließe. Dabei dient das Meer als oberes Speicherreservoir. Mit überschüssigem Strom werden die Hohlkörper leergepumpt. Wird Strom benötigt, öffnet man die Ventiel und lässt das Wasser ins Vakuum zurückströmen. Die Pumpe arbeitet nun wie ein Generator und liefert Saft.

Das Fraunhofer-Institut befasst sich aktuell in seinem StEnSEA-Projekt (STored Energy in the sea) mit der Frage, ob sich am Meeresboden mit Hohlkugeln ein Pumpspeicherkraftwerk betreiben ließe. Dabei dient das Meer als oberes Speicherreservoir. Mit überschüssigem Strom werden die Hohlkörper leergepumpt. Wird Strom benötigt, öffnet man die Ventiel und lässt das Wasser ins Vakuum zurückströmen. Die Pumpe arbeitet nun wie ein Generator und liefert Saft.

Green Power Island

Bisher über den Projektstatus nicht hinausgewachsen, trotzdem aber schön anzusehen: die Green Power Islands, die das dänische Architekturbüro Gottlieb Paludan ersonnen hat. Auf künstlichen Inseln wird Energie mit Wind und Sonne erzeugt, überschüssige Energie wird mithilfe eines Pumpspeicherkraftwerk zwischengespeichert. Das bietet sich an: Denn genügend Wasser ist ja bereits da. Anders als im Beispiel 8 wird der Strom ganz herkömmlich übertragen, nämlich per Seekabel.

Bisher über den Projektstatus nicht hinausgewachsen, trotzdem aber schön anzusehen: die Green Power Islands, die das dänische Architekturbüro Gottlieb Paludan ersonnen hat. Auf künstlichen Inseln wird Energie mit Wind und Sonne erzeugt, überschüssige Energie wird mithilfe eines Pumpspeicherkraftwerk zwischengespeichert. Das bietet sich an: Denn genügend Wasser ist ja bereits da. Anders als im Beispiel 8 wird der Strom ganz herkömmlich übertragen, nämlich per Seekabel.

Zurück zur Magazin-Übersicht Europa